宝鏡寺は春秋の人形展で有名なお寺です。開催のタイミングが観光シーズンと重なることもあって、サクラとモミジを際立たせる宝鏡寺の人形展といった捉え方がされることもあるくらいです。また古い京人形の展観だけでなく、種々の理由で手放すこととなった人形の供養、いわゆる人形供養を行ってもらえる場所としても知られています。

人形をめぐっては、個人史的なものから集団史的なものまで、さまざまなドラマが紡ぎ出されます。古墳時代の土偶もそうですし、現代ではホラー系の小説や映画、あるいはアニメなどでも人形が有意な立ち回りを見せるものも少なくありません。これらは、人間が年月を重ねるなかで人形との間で交わされる縁が深いことの現れでしょう。全国レベルで探してみると、いわゆる人形供養を行う寺院は少なからず見つけることができます。宝鏡寺

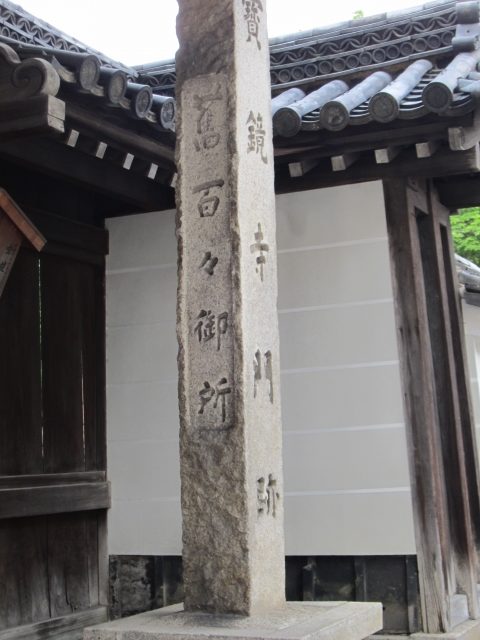

京都もその例外ではありません、むしろ千年の長きにわたって宮都として君臨してきた街であるだけに、全国的に有名な人形供養のお寺があります。それが人形寺の異名で知られる宝鏡寺です。上京区の堀川寺之内にある宝鏡寺は、百々御所とも呼ばれてきた臨済宗の尼寺門跡です。足利義満が将軍職について執柄を握っていた頃、京都御所に安置されていた観世音菩薩像を一人の禅尼が譲り受け、 とある僧堂に安置しました。禅尼の名前は華林宮惠厳、北朝光厳天皇の皇女であり、尼五山(京内の尼寺に与えられた寺格)の筆頭、景愛寺の住持を務めていました。そして彼女が観世音菩薩を安置した僧堂に対し、後光厳天皇より「宝鏡寺」の名前が授けられたのでした。この名前は、祀られた観世音菩薩像が小さな円鏡を持った姿をしていたからと伝わっています。以来、宝鏡寺は尼五山筆頭の景愛寺の末寺として崇められるようになり、江戸時代の初期に後水尾天皇皇女の理昌女王(久厳尼)が住持となってから後は、代々皇女が住持を務めることが習いとなって尼門跡百々御所と呼ばれるようになりました。

京都もその例外ではありません、むしろ千年の長きにわたって宮都として君臨してきた街であるだけに、全国的に有名な人形供養のお寺があります。それが人形寺の異名で知られる宝鏡寺です。上京区の堀川寺之内にある宝鏡寺は、百々御所とも呼ばれてきた臨済宗の尼寺門跡です。足利義満が将軍職について執柄を握っていた頃、京都御所に安置されていた観世音菩薩像を一人の禅尼が譲り受け、 とある僧堂に安置しました。禅尼の名前は華林宮惠厳、北朝光厳天皇の皇女であり、尼五山(京内の尼寺に与えられた寺格)の筆頭、景愛寺の住持を務めていました。そして彼女が観世音菩薩を安置した僧堂に対し、後光厳天皇より「宝鏡寺」の名前が授けられたのでした。この名前は、祀られた観世音菩薩像が小さな円鏡を持った姿をしていたからと伝わっています。以来、宝鏡寺は尼五山筆頭の景愛寺の末寺として崇められるようになり、江戸時代の初期に後水尾天皇皇女の理昌女王(久厳尼)が住持となってから後は、代々皇女が住持を務めることが習いとなって尼門跡百々御所と呼ばれるようになりました。![caedeKyoto[カエデ京都] 紅葉と伝統美を引き継ぐバッグ](https://caede-kyoto.com/wp/wp-content/uploads/2024/07/メインロゴ.png)