【更新:12月24日現在 紅葉の状態:見頃終了】![]()

京都屈指の紅葉の名所・高雄の山腹にある「神護寺」をご存じですか?このお寺は最澄や空海にも関係のあるお寺で、国宝の薬師如来像をはじめ、日本三大名鐘の1つである梵鐘も有名です。紅葉が京都の奥座敷にして早く見られ、秋の紅葉時期には真っ赤に染まる錦雲渓はまさに紅葉名所です。そんな神護寺の魅力をご紹介します

神護寺の正式名称は神護国祚真言寺(じんごこくそしんごんじ)といい、この名称は824年に神願寺と高尾山寺が合併した時から使われています。また、弘法大師(空海)が14年の月日を過ごしたお寺としても知られています。神護寺の元となる神願寺は、和気清麻呂によって781年に建てられました。神護寺には日本三大名鐘の1つで国宝の梵鐘や、国宝の薬師如来像などがあります。太秦撮影所からアクセスが良く、時代劇のロケ撮影でもおなじみです。そして京都屈指の紅葉の名所であり、神護寺は紅葉が美しく、他の場所よりひと足早く紅葉することでも有名です。

【時間】

●拝観時間:9:00~16:00(年中無休)

●拝観料: 大人600円 中・高校生600円 小学生300円

●アクセス:車ー 国道162号線 仁和寺さんを通り越して、「副王子」交差点を右手「京北高雄」方向6キロ参道入口手前の麓に、市営駐車場有り 500円

バスー 京都駅前よりJRバス「高雄・京北線」で約50分、高雄下車徒歩20分。四条烏丸駅から市バス8号系統で約45分、高雄下車徒歩20分。

●拝観時間:9:00~16:00(年中無休)

●拝観料: 大人600円 中・高校生600円 小学生300円

●アクセス:車ー 国道162号線 仁和寺さんを通り越して、「副王子」交差点を右手「京北高雄」方向6キロ参道入口手前の麓に、市営駐車場有り 500円

バスー 京都駅前よりJRバス「高雄・京北線」で約50分、高雄下車徒歩20分。四条烏丸駅から市バス8号系統で約45分、高雄下車徒歩20分。

神護寺の紅葉の見ごろ

例年、神護寺の紅葉は10月末ぐらいから徐々に色づき始め、高雄全体で紅葉を楽しめるのは、11月上旬から11月下旬です。2023年は少し早い様で、ちょうど11月初めからもう色付き始めています見頃も14日くらいからと思われます。

例年、神護寺の紅葉は10月末ぐらいから徐々に色づき始め、高雄全体で紅葉を楽しめるのは、11月上旬から11月下旬です。2023年は少し早い様で、ちょうど11月初めからもう色付き始めています見頃も14日くらいからと思われます。地理的に市内の有名社寺などよりも標高も高い場所なので、2024年の紅葉シーズンも11月上旬には見頃に入ると予想されます。ハイシーズン少し前の混雑をさけてゆっくり紅葉狩りをするには絶好のスポットです。

神護寺の秋の紅葉の見所は?

神護寺の高雄、西明寺の槙尾、高山寺の栂尾で三尾と呼ばれており、京都屈指の紅葉の名所として有名です。他のお寺の紅葉より少し早いとされており、神護寺から高山寺までは徒歩15分ほどで、紅葉の時期が合えば一緒に回るのもおすすめです。神護寺では、楼門への参道と金堂から見下ろす眺め、地蔵院の周辺が紅葉の美しいところとして有名です。紅葉の頃は夜のライトアップも行っており、昼とは違う呼ばれる妖艶な雰囲気の紅葉を見ることができます。

神護寺の高雄、西明寺の槙尾、高山寺の栂尾で三尾と呼ばれており、京都屈指の紅葉の名所として有名です。他のお寺の紅葉より少し早いとされており、神護寺から高山寺までは徒歩15分ほどで、紅葉の時期が合えば一緒に回るのもおすすめです。神護寺では、楼門への参道と金堂から見下ろす眺め、地蔵院の周辺が紅葉の美しいところとして有名です。紅葉の頃は夜のライトアップも行っており、昼とは違う呼ばれる妖艶な雰囲気の紅葉を見ることができます。神護寺の見どころは?

神護寺は広大な境内をもち、平安時代初期からの歴史を紡ぐ古刹名刹です。高雄山寺の頃には最澄・空海が大同14年(809)から14年間も住持を勤めたことでも知られる、長い歴史を持つ真言宗の古刹。応仁の乱で太師堂以外の堂宇の大半を焼失し、現在の建物は江戸時代以降に再建されたものといわれています。

神護寺は広大な境内をもち、平安時代初期からの歴史を紡ぐ古刹名刹です。高雄山寺の頃には最澄・空海が大同14年(809)から14年間も住持を勤めたことでも知られる、長い歴史を持つ真言宗の古刹。応仁の乱で太師堂以外の堂宇の大半を焼失し、現在の建物は江戸時代以降に再建されたものといわれています。400段の石階段の先に聳え立つ楼門

神護寺の入口の門=楼門ですが、ここにたどり着くまでが大変です。清滝川の渓谷から約400段も続く石積みの階段を登った先で出迎えるのは、持国天と増長天が立つ仁王門。秋はこの階段の紅葉がとても美しいので、ゆっくりと紅葉を堪能しながら登ることをおすすめします。

国宝だらけの神護寺、金堂には国宝の薬師如来像を安置

高雄山神護寺は国宝だらけといえる名刹です。その約20万平方メートルもの広大な境内には、薬師如来立像が安置された金堂や、「灌頂(かんじょう)のにわ」を持つ書院などの諸堂が立ち並んでいます。 金堂厨子に安置される薬師如来立像は河内国神願寺のときから伝わる本尊で、貞観時代の傑作。多宝塔の五大虚空蔵菩薩坐像とともに国宝です。そして密教美術の宝庫である神護寺には貞観時代と鎌倉時代を中心に第一級の仏像や絵画などを多数所蔵。平安時代初期からの歴史を今に伝えています。

高雄山神護寺は国宝だらけといえる名刹です。その約20万平方メートルもの広大な境内には、薬師如来立像が安置された金堂や、「灌頂(かんじょう)のにわ」を持つ書院などの諸堂が立ち並んでいます。 金堂厨子に安置される薬師如来立像は河内国神願寺のときから伝わる本尊で、貞観時代の傑作。多宝塔の五大虚空蔵菩薩坐像とともに国宝です。そして密教美術の宝庫である神護寺には貞観時代と鎌倉時代を中心に第一級の仏像や絵画などを多数所蔵。平安時代初期からの歴史を今に伝えています。梵鐘

梵鐘は江戸初期に鐘楼に造られ、900kgの重さがあります。序詞を橘広相が手がけ、銘文を菅原道真の父である菅原是善が書き、文字を揮毛したのは藤原敏行とされており、当時の優れた人々によって銘が刻まれたことで、三絶の鐘と言われています。他の2つは平等院にある姿の平等院という名前の鐘と園城寺・三井寺にある声の三井寺という名前の鐘です。錦雲渓を望みながら「かわらけ投げ」

「かわらけ投げ」発祥の地といわれる神護寺。境内の最西端にある地蔵院を参拝したあとは、売店で素焼きの皿の「かわらけ」を手に入れ、かわらけ投げに挑戦できます。地蔵院前の展望広場からは季節ごとに色を変える清滝川の渓谷、錦雲渓を見下ろすことができ、気分爽快! 秋は渓谷を埋め尽くす紅葉の美しさに圧倒されます。

「かわらけ投げ」発祥の地といわれる神護寺。境内の最西端にある地蔵院を参拝したあとは、売店で素焼きの皿の「かわらけ」を手に入れ、かわらけ投げに挑戦できます。地蔵院前の展望広場からは季節ごとに色を変える清滝川の渓谷、錦雲渓を見下ろすことができ、気分爽快! 秋は渓谷を埋め尽くす紅葉の美しさに圧倒されます。 素焼きの皿には「厄除」と彫られています。無病息災を祈りながら渓谷に向かって投げるとご利益があるとされています。

素焼きの皿には「厄除」と彫られています。無病息災を祈りながら渓谷に向かって投げるとご利益があるとされています。神護寺周辺の紅葉スポット

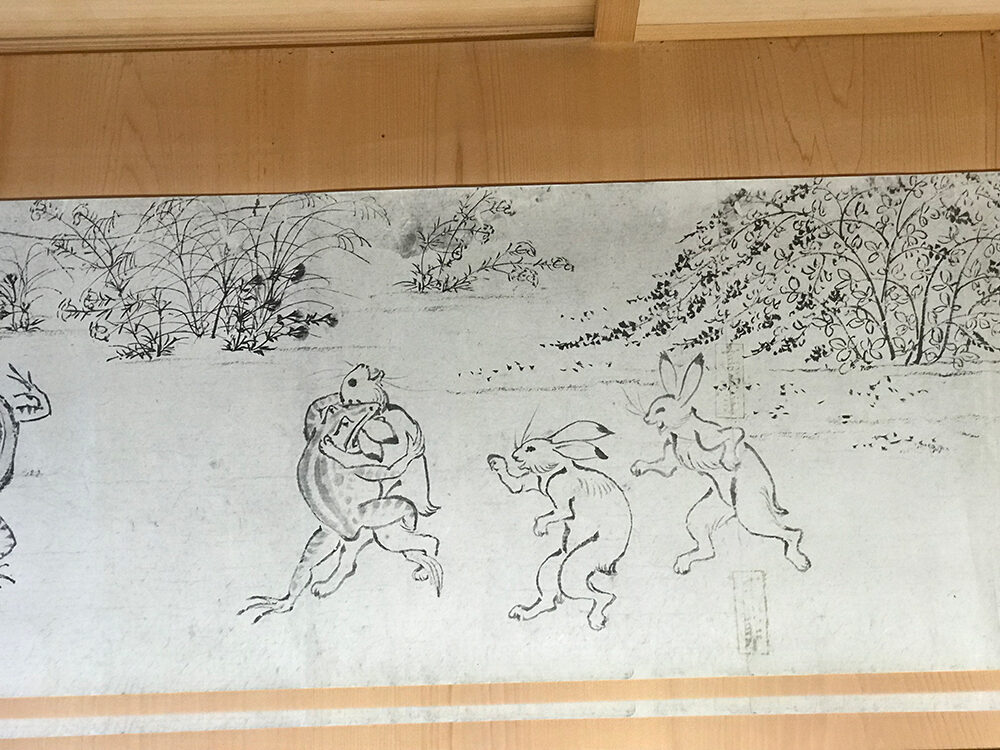

鳥獣戯画で有名な栂尾山高山寺

高山寺は高雄山の中腹あたりに位置する境内のとても広いお寺です。境内の中は山そのもので、森林浴が楽しめます。ここには日本最古の茶園や漫画で知られており、日本の歴史を今に伝えている大切なお寺です。

高山寺は高雄山の中腹あたりに位置する境内のとても広いお寺です。境内の中は山そのもので、森林浴が楽しめます。ここには日本最古の茶園や漫画で知られており、日本の歴史を今に伝えている大切なお寺です。【時間】

●拝観時間:8:30~17:00

● 石水院 拝観料 800円 ***秋期入山料500円

● 駐車場: 50台 ***11月のみ有料

●アクセス:京都駅からJRバス高雄・京北線『栂ノ尾』行で55分、四条烏丸駅より市バス8系統で約50分、栂ノ尾下車。バス停・駐車場付近から裏参道有り。

●拝観時間:8:30~17:00

● 石水院 拝観料 800円 ***秋期入山料500円

● 駐車場: 50台 ***11月のみ有料

●アクセス:京都駅からJRバス高雄・京北線『栂ノ尾』行で55分、四条烏丸駅より市バス8系統で約50分、栂ノ尾下車。バス停・駐車場付近から裏参道有り。

神護寺の麓、槇尾山西明寺

三尾の古刹のひとつとして知られる真言宗の寺。空海の高弟、智泉が神護寺の別院として創建したという。新緑、紅葉、雪景色と、四季折々の豊かな自然と静寂を大切にしている山寺である。住所:〒616-8291 京都府京都市右京区梅ケ畑槇尾町1−1

MAP:Google Mapで見る

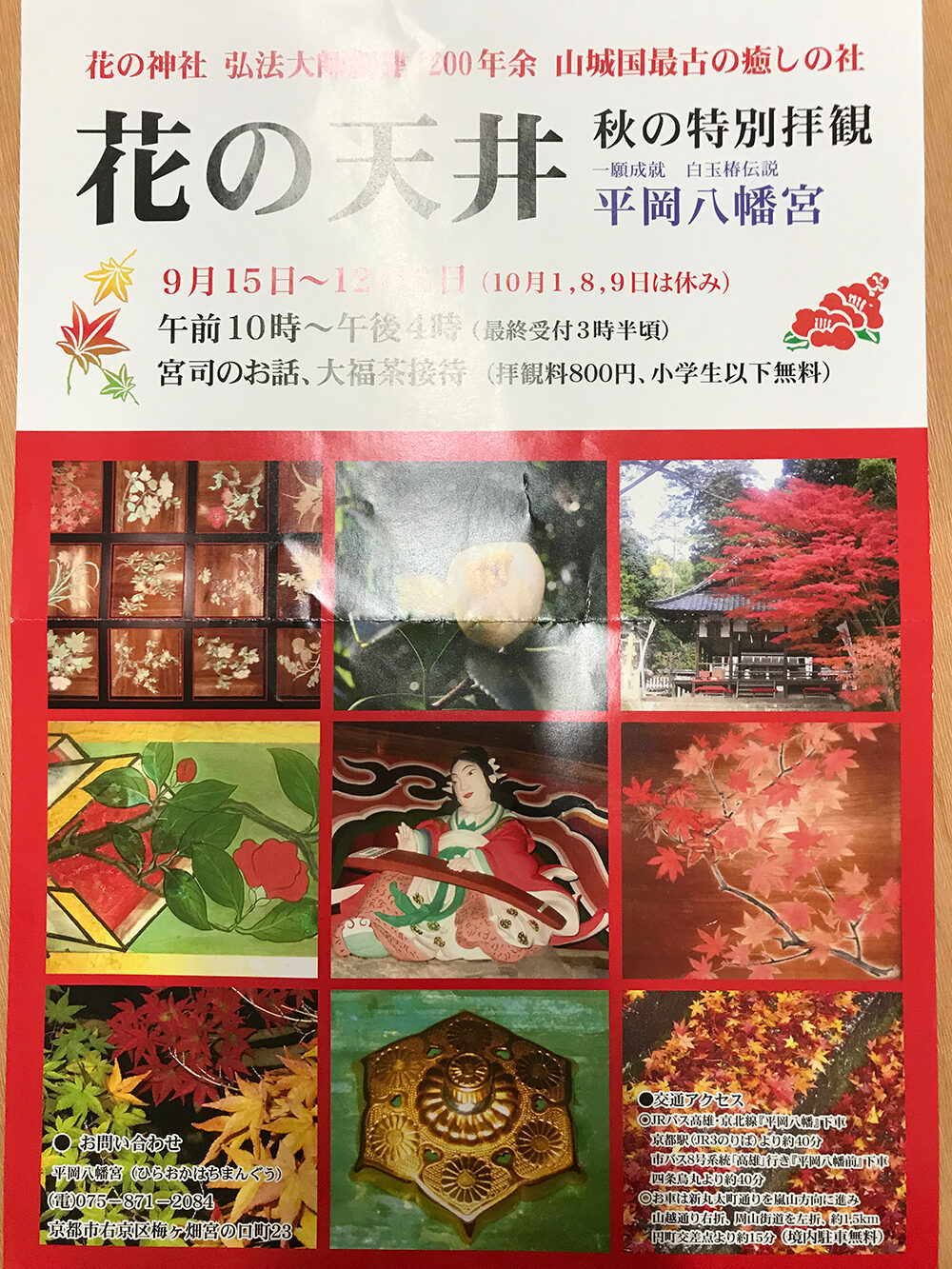

花の天井で推す「平岡八幡宮」

弘法大師が神護寺の守護神とし創建された山城国最古の平岡八幡宮です。内陣天井は極彩色の花絵44面が描かれ、「花の天井」とよばれ、毎年、春、秋の2期公開されます。境内は高雄もみじの参道が有名。

弘法大師が神護寺の守護神とし創建された山城国最古の平岡八幡宮です。内陣天井は極彩色の花絵44面が描かれ、「花の天井」とよばれ、毎年、春、秋の2期公開されます。境内は高雄もみじの参道が有名。住所:〒616-8271 京都府京都市右京区梅ケ畑宮ノ口町23 平岡八幡宮

MAP:Google Mapで見る

まとめ

いかがでしたか。 空海が入山した神護寺は、日本の仏教の歴史の中で大切な役割をしたことでしょう。400段の階段を登り切るためにも歩きやすい靴を履いて、ぜひ神護寺を訪れてみてください。京都の奥座敷にて、清閑な高雄山。清滝川の渓流にそって、全山一帯が紅葉に覆われて色付き、それは素晴らしい景観で、京都の紅葉シーズンには是非、おススメのスポットです。

![caedeKyoto[カエデ京都] 紅葉と伝統美を引き継ぐバッグ](https://caede-kyoto.com/wp/wp-content/uploads/2024/07/メインロゴ.png)